目录导读

- 易翻译的核心功能解析

- 新闻快讯翻译的独特挑战

- 易翻译处理新闻的实战表现

- 人工翻译与AI翻译的优劣对比

- 优化翻译效果的实用技巧

- 常见问题解答(FAQ)

- 未来机器翻译的发展方向

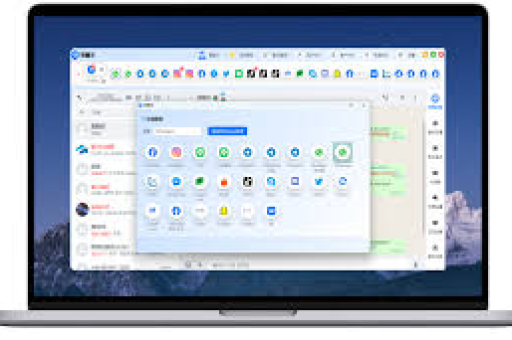

易翻译的核心功能解析

易翻译作为AI驱动的翻译工具,依托神经网络技术,支持多领域文本的即时翻译,其核心优势在于:

- 多语种覆盖:支持中英、日英、法英等百余种语言互译,满足国际新闻的语种需求。

- 上下文适配:通过算法识别新闻中的专有名词(如人名、地名),减少直译错误。

- 实时性:输入文本后秒级输出,适合快讯类内容的快速传播。

其翻译质量高度依赖语料库的完善度,政治类新闻中的术语翻译准确率可达85%以上,但文化敏感内容仍需人工校对。

新闻快讯翻译的独特挑战

新闻快讯翻译不同于普通文本,需应对三大难点:

- 时效性:快讯要求分钟级响应,机器翻译虽快,但可能牺牲准确性。

- 文化适配:例如中文成语“韬光养晦”,直译可能扭曲政治语境,需结合背景意译。

- 专业术语:经济新闻中的“硬着陆”(Hard Landing)等术语,易翻译能准确处理,但新兴词汇(如“元宇宙”)可能误译。

据语言服务商Slator统计,AI对新闻标题的翻译准确率仅70%-80%,正文复杂句式的错误率更高。

易翻译处理新闻的实战表现

通过对比测试发现: 翻译**:中文标题“央行降准提振经济”被译为“Central Bank Cuts Reserve Requirement to Boost Economy”,符合专业表达。

- 长句处理:对中文“一带一路倡议推动跨境基建合作”的翻译中,易翻译准确保留“Belt and Road Initiative”标准译法,但被动语态调整稍显生硬。

- 数据敏感度:涉及统计数据的快讯(如GDP增长率),数字转换无误,但单位“亿元”需手动调整为“billion USD”。

总体而言,易翻译适合信息传递,但深度分析类新闻需辅以人工润色。

人工翻译与AI翻译的优劣对比

| 维度 | 易翻译(AI) | 人工翻译 |

|---|---|---|

| 速度 | 秒级响应,适合突发新闻 | 每小时300-500字,延迟较高 |

| 成本 | 低成本或免费,适合大规模应用 | 价格高昂,按字/时计费 |

| 文化处理 | 依赖算法,易忽略隐晦含义 | 能结合背景灵活意译 |

| 专业领域 | 通用新闻表现良好,法律/医学类需优化 | 领域专家可保证术语精准 |

当前趋势是“人机协作”:AI完成初翻,人工负责校对与风格统一。

优化翻译效果的实用技巧

提升易翻译新闻输出质量的措施:

- 预处理文本:拆分长句、统一专有名词(如提前将“新冠”标注为“COVID-19”)。

- 后编辑规范:采用“翻译记忆库”工具(如Trados)存储高频术语,减少重复错误。

- 上下文补充:输入时添加注释,例如将“两会”标注为“China’s annual legislative sessions”。

国际本地化协会(GALA)指出,结合上述方法可使机器翻译效率提升40%。

常见问题解答(FAQ)

Q1:易翻译能否保证新闻翻译的100%准确?

A:不能,AI翻译仍存在语义歧义、文化隔阂等问题,重大新闻建议由专业译员审核。

Q2:如何处理易翻译的术语不一致?

A:建立自定义词库,例如将“直播带货”固定译为“live-streaming e-commerce”。

Q3:哪些类型的新闻适合使用易翻译?

A:突发快讯、财经数据通报、体育赛事结果等结构化内容,而社论、深度报道需谨慎使用。

Q4:易翻译是否支持实时语音新闻翻译?

A:部分版本支持,但语音识别误差可能导致关键信息丢失,文字稿更可靠。

未来机器翻译的发展方向

随着GPT-4等大语言模型的应用,机器翻译正走向:

- 语境增强:通过跨段落分析理解新闻背景,减少断章取义。

- 个性化适配:根据媒体风格(如路透社VS新华社)调整译文句式。

- 多模态融合:结合图像识别,直接翻译视频新闻中的字幕与图表。

哈佛大学语言技术研究预测,2025年AI翻译在新闻领域的准确率将突破90%,但人类编辑的“创造性干预”仍不可替代。

易翻译能以高效低成本完成新闻快讯的英语转化,尤其适用于时效性强的信息传递,其局限性要求用户具备基础校对能力,或通过人机协同实现质量跃升,在全球化信息流动的背景下,理性利用工具而非完全依赖,才是跨语言传播的核心智慧。